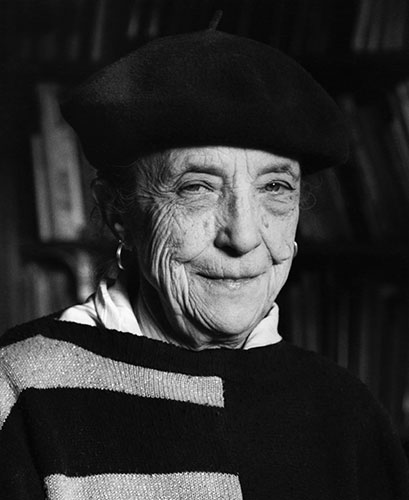

El miedo es libre. Puede tomar la forma del hueco de una escalera, o reptar como una araña gigante que acaba convertida en “mamá”, o proyectarse en los reflejos asustadizos de un juego de espejos rotos. Así catalogaba Louise Bourgeois su repertorio de traumas, represiones y sueños, incluidos esos penes gigantes que sostenía en la mano, ya anciana, con mirada burlona, abrigo de pelo de conejo y gorro de lana de neoyorquina cool.

Pocas artistas fueron, en vida, tan amadas y glorificadas por la modernidad como aquella mujer diminuta, tan irascible como ocurrente, que ahondó en el dolor y las oscuridades de la mente con una narrativa altamente sensorial. Aseguraba proyectar una escultura como el médico planifica el tratamiento de un enfermo. Y titulaba sus series con un lenguaje manchado de realismo sucio: Días negros, Sin salida,

Soledad… De una de las últimas exposiciones que le dedicó la Tate Modern londinense conservo una litografía que me acompaña siempre: el dibujo de una cápsula rosada sobre la que, con su escritura seductora, se lee “Be calm”, a modo de plegaria pagana. Porque Bourgeois afrontó la negrura en la que suelen desembocar sensibilidades como la suya dándole la vuelta como a un calcetín, iluminando las tinieblas, siempre original y perturbadora. De joven, se intentó suicidar cuando murió su madre, a quien cuidó con amor, aparcando sus estudios. No acabó con su vida, pero cambió las matemáticas por la Escuela del Louvre y el taller de Fernand Léger.

Hay un frase de Louise que describe su profunda complejidad: “No soy lo que soy, soy lo que hago con mis manos”. Su obra corre en busca de seguridad y reafirmación –ella misma contaba que antes de cada nueva exposición sentía una angustia indecible–, herida por la relación con su padre, un tirano que se acostaba con su institutriz. Burgués y artesano experto en la restauración de tapices antiguos, le exigía a la pequeña Louise talento manual. Pronto llegaría a adorarla por su creatividad, incluso la ayudaría con su fugaz estudio de impresiones, pero el cariño no era mutuo: ella continuaba odiándolo por su borrascoso temperamento, su tiranía, sus infidelidades y su gusto por la burla. En algún lugar contó un recuerdo de aquella época, más terrible que sus arañas gigantes: “De niña, me daba mucho miedo cuando en la mesa del comedor mi padre no dejaba de alardear, se jactaba una y otra vez de sus logros. Y cuanto más grande pretendía volver su figura, más insignificantes nos sentíamos sus hijos. Mi fantasía era: lo agarrábamos con mis hermanos, lo poníamos sobre la mesa, lo troceábamos y lo devorábamos”.

Septuagenaria, en 1982 demostraría que “una mujer no tiene lugar como artista hasta que prueba una y otra vez que no será eliminada”, convirtiéndose en la primera mujer que protagonizó una retrospectiva en el MoMA. Lo suyo le costó. Dejar su país para, con su marido, el historiador del arte Robert Goldwater, asentarse en Nueva York; sentirse culpable por ser mala madre de sus tres hijos; unirse al American Abstract Artists Group de sus amigos los De Kooning, Rothko, Pollock y compañía. Pero, gracias a su vida longeva, asistió a su propia coronación en los templos sagrados del arte: Documenta en Kassel o la Bienal de Venecia. Había alcanzado su destino: “Para mí, la escultura es el cuerpo. Mi cuerpo es mi escultura”.

Ahora el Museo Guggenheim de Bilbao inaugura una muestra de una faceta freudiana de la autora: sus celdas, más de 60 estructuras espaciales que revelan el subconsciente. Los denominó autoretratos: fantasmas y versos, las sobras de la vida para dotarla de sentido.

Comentarios