Pero ante el suicidio: silencio. Apelamos a viejas teorías -como las de Paul Moreau de Tours (1875) y Paul Aubry (1896)- sobre el contagio y la emulación como justificante para no difundir las noticias de suicidios (a no ser que se trate de alguien famoso, cuando, siguiendo la misma lógica, el ejemplo de un ídolo puede resultar mucho más influyente). Cualquier herramienta parece inservible, incluida la capacidad de análisis, a la hora de enfrentarse al autoasesinato, como si el ser humano se inhibiera al desentrañar el contranatura que implica darse muerte a uno mismo.

Los últimos datos del INE y el Departament de Salut de la Generalitat son alarmantes, una de las peores noticias al cierre del año: los suicidios crecieron un 11,3% en España, y más aún en Catalunya, un 36% en los últimos cinco años siendo la primera causa de fallecimiento entre los menores de 34 años. El Código de Riesgo que acaba de implementar la Generalitat está en la línea con los esfuerzos de la OMS, aunque en España estemos todavía bien lejos de considerarlo una cuestión política y no se hayan dispuesto estrategias específicas para combatirlo. Porque tras el medio centenar de suicidios cifrados, hay una media de 20 tentativas.

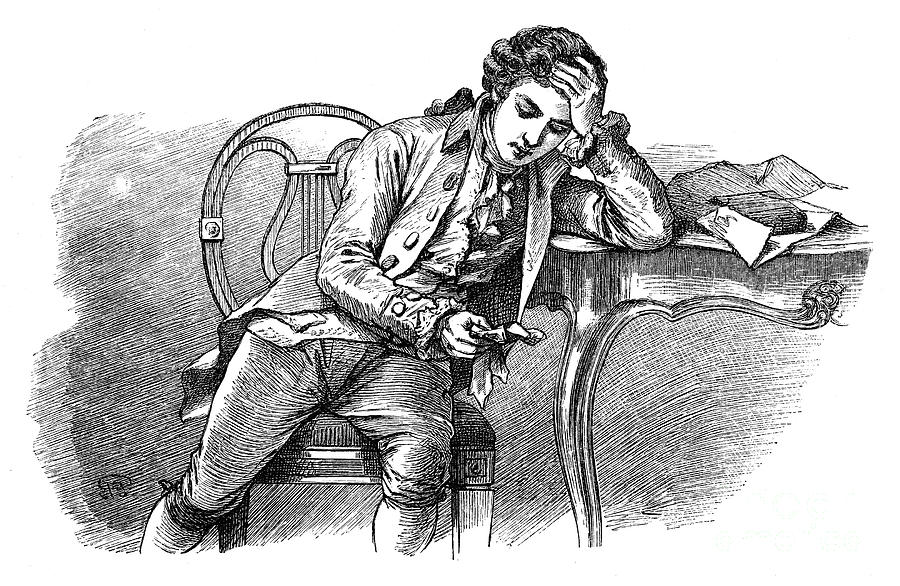

En la época romántica se lo denominó “efecto Werther”, llegándose a prohibir el libro de Goethe en varios países, y en el siglo XX fueron las drogas, la exaltación del lado salvaje, la belleza del suicida también emulada al estilo Kurt Cobain -cabría recordar las palabras de su hija en respuesta a la apología suicida de Lana del Rey: “Abraza la vida porque sólo tienes una”-. “Una corriente de tristeza colectiva”, esgrimió el sociólogo Émile Durkheim como razón principal de la autoeliminación en el mundo moderno. Ahora se señala a la crisis, el paro, el horizonte corto, pero seguramente no existe una sola respuesta. Un cortocircuito, nos decimos, un apagón, pero, si hay red, alarmas y medidas, se puede volver a encender la luz.

(La Vanguardia)

Comentarios